薬局薬剤師の皆さん、年に一度の日本薬剤師学術大会は、日々の業務から離れて最新の知見を吸収し、全国の仲間と交流を深める絶好の機会です。

しかし、

「どうせ毎年同じような内容だろう…」

「忙しくてなかなか情報を追いきれない」

と感じている方もいらっしゃるかもしれません。

この記事では、2025年に京都で開催される第58回日本薬剤師会学術大会を最大限に「楽しみ」、そして「学ぶ」ための具体的な方法を徹底的に解説します。

大ボリュームのこのガイドを読めば、今年の大会がこれまで以上に有意義なものになること間違いなしです。

薬剤師ポン

詳しいプロフィールはコチラ

薬局薬剤師12年目。

薬学部卒業後、大手チェーン薬局に就職。大病院の門前薬局の前で働き、あらゆる科の調剤を担当する。

一通りの仕事がわかってきてから、「自分の地元だったらもっといい仕事ができる」と考え、自分の地元で働きたいと強く願うようになり、地元の調剤薬局に転職。

現在は地域密着薬剤師として地元の中小薬局で勤務中。

薬剤師、薬学生応援ブログ・ポンマガジンを運営

1. 日本薬剤師学術大会とは?薬局薬剤師にとっての意義

1-1. 大会の目的と開催概要

日本薬剤師学術大会は、公益社団法人日本薬剤師会が主催する、全国の薬剤師が一堂に会する国内最大規模の学術イベントです。

毎年異なるテーマが設定され、最新の研究成果、医療現場での実践例、薬局経営に関する情報など、多岐にわたる発表が行われます。

- 会期:

2025年10月12日(日)~10月13日(月・祝) - 開催地:

京都府京都市 - 会場:

国立京都国際会館 - テーマ:

「そうだ、薬剤師に聞いてみよう 〜プロフェッショナリズムの涵養〜」 - 主催:

公益社団法人 日本薬剤師会/一般社団法人 京都府薬剤師会

第58回日本薬剤師会学術大会の開催概要

主な目的は以下の通りです。

学術大会の目的

- 学術交流の促進

薬剤師を取り巻く環境の変化に対応するため、新たな研究や実践例を発表・共有します。 - 薬剤師の生涯学習の支援

薬剤師が自己研鑽を続け、質の高い医療サービスを提供できるよう、最新の知見を提供します。 - 政策提言の基礎固め

現場の声を吸い上げ、薬剤師の職能拡大や医療政策への提言に繋がる議論を深めます。

1-2. 薬局薬剤師が参加するメリット

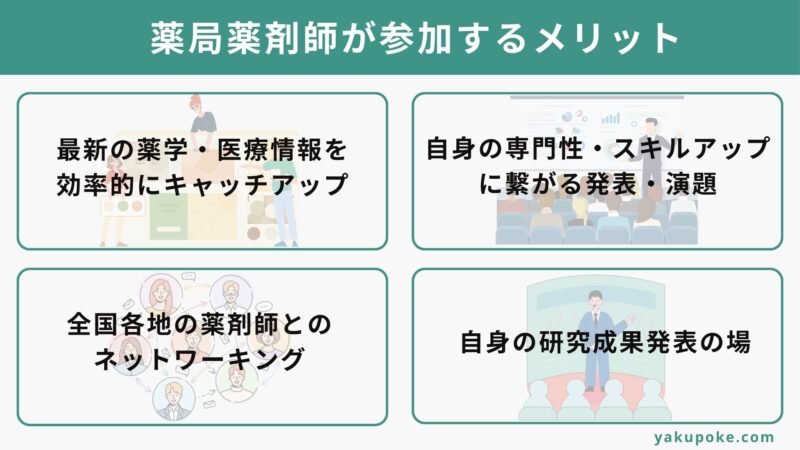

日々の調剤業務や服薬指導に追われる薬局薬剤師にとって、学術大会への参加は多くのメリットをもたらします。

限られた時間の中で最新の薬学情報や医療トレンドを追うのは大変です。

学術大会では、著名な研究者や医療機関のトップランナーが登壇し、最新のエビデンスに基づいた情報を効率的に吸収できます。

例えば、新たな治療薬の情報、疾患の最新ガイドライン、保険改定の動向などは、日々の業務に直結する重要な知識です。

「地域包括ケアシステムにおける薬局の役割」

「在宅医療における薬剤師の貢献」

「ポリファーマシー対策の実際」など、

薬局薬剤師が直面する具体的な課題に焦点を当てた演題が多数発表されます。

今年のテーマである「そうだ、薬剤師に聞いてみよう 〜プロフェッショナリズムの涵養〜」に沿った発表は、薬剤師としての専門性を深め、日々の業務における課題解決のヒントを得ることに繋がるでしょう。

学術大会は、全国の薬局薬剤師、病院薬剤師、製薬企業関係者、大学研究者など、多様なバックグラウンドを持つ人々が集まる場です。

休憩時間や情報交換会では、普段なかなか会えない他地域の薬剤師と情報交換するチャンスがあります。

異なる地域の薬局運営の工夫や、ユニークな取り組みを知ることで、自薬局の業務改善や新たなサービスのヒントが見つかるかもしれません。

もし、あなたが日々の業務の中で疑問に感じたことや、改善に取り組んだ成果があれば、学術大会はそれらを発表する絶好の機会です。

口頭発表やポスター発表を通じて、自身の取り組みを全国の薬剤師に共有し、建設的なフィードバックを得ることができます。

これは、自己成長だけでなく、薬学の発展にも貢献する貴重な経験となります。

2. 大会参加前の準備:学びを最大化するための戦略

学術大会はただ参加するだけではもったいない!事前の準備をしっかり行うことで、得られる学びを飛躍的に高めることができます。

2-1. 大会テーマとプログラムの徹底チェック

まず、大会のテーマを理解し、自身の興味や業務に合致するプログラムを特定しましょう。

2-1-1. 公式サイトでの情報収集と事前登録

大会の数ヶ月前には、公式ウェブサイトで詳細なプログラムが公開されます。早期割引期間内に事前登録を済ませると、参加費を抑えられるだけでなく、当日の受付もスムーズになります。

【第58回日本薬剤師会学術大会 事前参加登録期間】

- 2025年4月1日(火)~ 7月31日(木)正午

2-1-2. 興味のある演題・講演のピックアップ術

プログラムには膨大な数の演題が並びます。闇雲に選ぶのではなく、以下の視点で絞り込みましょう。

- 自身の専門分野・強化したい分野: 例:「糖尿病薬の最新知見」「高齢者薬物療法」など。

- 日々の業務で課題に感じていること: 例:「残薬対策」「多職種連携の実際」など。

- 今後取り組みたいテーマ: 例:「健康サポート薬局の展開」「オンライン服薬指導の導入」など。

また、抄録集を事前に読み込むことで、各演題のポイントを把握し、より興味深い発表を見つけ出すことができます。

2-2. 効率的な聴講計画の立案

2-2-1. 時間割の作成と代替プランの検討

複数の講演が同時並行で行われるため、事前に時間割を作成し、どの講演を聴講するか明確にしておきましょう。ただし、移動時間や休憩時間も考慮し、無理のない計画を立てることが重要です。

また、聴講したい講演が重なる場合に備え、代替の講演や、後日オンデマンド配信がある場合はそちらを利用するなど、柔軟なプランを検討しておくと良いでしょう。

2-2-2. 参加したいシンポジウム・ワークショップの選定

一方的な講演だけでなく、参加型のシンポジウムやワークショップは、より深い学びと議論の機会を提供してくれます。事前に定員が設けられている場合もあるため、早めの申し込みを心がけましょう。

2-3. 発表者・演者情報の事前調査

興味のある演題を見つけたら、発表者や演者のこれまでの研究や著書、所属機関などを調べておくと、講演内容をより深く理解できます。また、質疑応答の時間に具体的な質問を投げかけるための準備にもなります。

2-4. 交流の目的と準備

2-4-1. 名刺の準備と自己紹介の練習

多くの薬剤師と交流する機会があるため、多めに名刺を用意しておきましょう。所属薬局名、氏名、連絡先だけでなく、可能であればQRコードなどを記載しておくと、相手にとって便利です。

また、初対面の人とスムーズに会話を始めるための簡単な自己紹介や、最近興味を持っていることなどを考えておくと、交流が深まりやすくなります。

2-4-2. 質問事項の整理

聴講中に疑問に感じたことや、発表者や他の参加者に聞いてみたいことを事前に整理しておきましょう。質問をすることで、自身の理解を深めるだけでなく、議論を活性化させることにも繋がります。

3. 大会当日の楽しみ方:五感をフル活用した学びと体験

3-1. 講演・シンポジウムの聴講術

3-1-1. アクティブリスニングで集中力アップ

ただ聞くだけでなく、発表者の意図や強調したいポイントを意識しながら聴講しましょう。疑問に思ったことはその場でメモし、質疑応答の時間に質問する準備をしておくと、より深い理解に繋がります。

3-1-2. メモの取り方の工夫と写真活用

キーワードや図、グラフなど、視覚的に分かりやすい形でメモを取ると、後から見返したときに内容を思い出しやすくなります。講演スライドの撮影が許可されている場合は、重要なスライドを写真に収めるのも有効です。

3-2. 企業展示ブースの活用法

3-2-1. 最新の医療機器・システムに触れる

製薬企業や医療機器メーカーのブースでは、最新の医薬品情報や、薬局業務を効率化するシステム、調剤機器などが展示されています。実際に触れてみたり、デモンストレーションを見たりすることで、新しい発見があるかもしれません。

3-2-2. 担当者との情報交換とノベルティ収集

各ブースの担当者は、製品やサービスに関する専門知識を持っています。積極的に質問し、情報交換を行いましょう。また、ノベルティグッズや資料を収集するのも、大会の楽しみの一つです。

3-3. ポスター発表での学びと交流

3-3-1. 興味のあるポスター発表をじっくり見る

ポスター発表は、個別の研究テーマを深く掘り下げて学ぶ絶好の機会です。興味のあるポスターを見つけたら、時間をかけてじっくり読み込みましょう。

3-3-2. 発表者との直接対話で疑問を解消

ポスター発表の時間帯には、発表者がポスターの前に立っていることが多いです。疑問点があれば、積極的に質問してみましょう。直接対話することで、論文では得られない生の情報や、研究の背景にある想いなどを聞くことができます。

3-4. ネットワーキングの機会を最大限に活かす

3-4-1. 休憩時間・ランチタイムでの交流

休憩時間やランチタイムは、他の参加者と交流する絶好のチャンスです。隣に座った人に話しかけてみたり、共通の興味を持つ人を探してみたりしましょう。

3-4-2. 情報交換会・懇親会への参加

大会によっては、情報交換会や懇親会が開催されます。このような場は、リラックスした雰囲気で多くの薬剤師と交流できる貴重な機会です。積極的に参加し、新たな繋がりを作りましょう。

3-5. 京都の魅力を満喫する

せっかく京都で開催されるのですから、大会の合間や終了後に、京都の魅力を満喫するのも良いでしょう。歴史ある寺社仏閣を訪れたり、美味しい京料理を味わったり、美しい景観を楽しんだりすることで、心身ともにリフレッシュできます。

4. 大会後の振り返り:学びを定着させ、次へと繋げる

学術大会の学びは、大会後も継続することで真価を発揮します。

4-1. 聴講内容の整理とまとめ

4-1-1. ノート・メモのデジタル化とキーワード抽出

手書きのメモや講演資料は、できるだけ早くデジタル化しましょう。EvernoteやOneNoteなどのノートアプリを使えば、検索もしやすくなります。重要なキーワードやポイントを抽出し、後から見返しやすいように整理しておきましょう。

4-1-2. 学んだことの薬局業務への応用方法の検討

「この知識は、あの患者さんの服薬指導に活かせるな」「この取り組みは、うちの薬局でも真似できるかもしれない」といった具体的な応用方法を考え、リストアップしましょう。

4-2. 交流した人との情報交換の継続

名刺交換した人には、できるだけ早くお礼のメールを送りましょう。大会で話した内容に触れることで、相手もあなたのことを思い出しやすくなります。SNSを活用して、情報交換を継続するのも良い方法です。

4-3. 発表論文・関連資料の深掘り

興味を持った発表の論文や関連資料があれば、大会後にじっくり読み込み、より深い理解を目指しましょう。必要であれば、発表者に直接問い合わせてみても良いでしょう。

4-4. 次回大会への展望と準備

今回の大会で得た学びや課題を整理し、次回の大会でさらに深めたいテーマや発表してみたい内容を考えてみましょう。継続的な参加は、薬剤師としての成長を促します。

5. 薬局薬剤師が日本薬剤師学術大会で「成果」を出すための秘訣

学術大会を単なる情報収集の場ではなく、自身のキャリアや薬局の発展に繋がる「成果」を出すための秘訣をご紹介します。

5-1. ロールモデルを見つける

「こんな薬剤師になりたい」「こんな薬局を作りたい」と思えるようなロールモデルを見つけましょう。彼らの講演を聴き、交流することで、自身のキャリアパスをより具体的に描くことができます。

5-2. 自身の専門性を磨くテーマを見つける

大会で得た情報の中から、自身の専門性を深めるテーマを見つけ、継続的に学習しましょう。例えば、特定の疾患領域のスペシャリストを目指す、特定薬剤の専門知識を深めるなどです。

5-3. 薬局内での情報共有とアウトプット

学術大会で得た学びは、自分だけのものにしておくのはもったいない!薬局内のスタッフと情報共有することで、薬局全体のスキルアップに繋がります。勉強会を開催したり、資料を作成して共有したりと、積極的にアウトプットしていきましょう。

5-4. 学会発表・論文執筆への挑戦

もし、あなたが日々の業務の中でユニークな取り組みをしていたり、データに基づいた考察を行っていたりするなら、ぜひ学会発表や論文執筆に挑戦してみてください。これは、自身の知識を整理し、深める最高の機会であると同時に、薬学の発展に貢献することにも繋がります。

6. よくある質問 (FAQ)

大会参加が初めてなのですが、何を準備すれば良いですか?

まずは大会公式サイトでプログラムをチェックし、興味のある講演やシンポジウムをいくつかピックアップしましょう。

事前に抄録を読み込み、簡単な質問事項を考えておくと、より深い学びが得られます。

名刺の準備も忘れずに。

服装は自由ですが、一般的にはオフィスカジュアルが多いです。

講演内容が難しくて理解できるか不安です。

全ての講演を完璧に理解する必要はありません。

まずは自分が興味を持った分野や、日々の業務に直結する内容から聴講してみてください。

分からない用語や概念があれば、積極的に調べてみたり、休憩時間や情報交換会で他の参加者に質問してみるのも良いでしょう。

他の参加者とどうやって交流すれば良いですか?

名刺交換から始めるのが一般的です。

「〇〇薬局の△△です。今日の講演、とても参考になりました。」など、簡単な挨拶から入ると良いでしょう。

休憩時間や情報交換会、企業ブースなどで積極的に話しかけてみてください。

共通の話題を見つけると会話が弾みやすくなります。

講演をメモする良い方法はありますか?

スマートフォンやタブレットのメモアプリ、あるいは手書きのノートなど、自分が一番集中できる方法を選びましょう。

講演スライドの写真を撮る場合は、撮影許可を確認してください。

全てを書き留めるのではなく、重要なキーワードや、自分が感じた疑問点などを中心にメモすると効率的です。

参加費用はどのくらいかかりますか?

参加費用は大会や登録時期によって異なりますが、一般的には1万円~2万円程度です。

早期割引期間を利用するとお得になることが多いです。

交通費や宿泊費も考慮し、事前に予算を立てておきましょう。

勤務先の補助金制度があるかどうかも確認しておくと良いでしょう。

薬局薬剤師のための日本薬剤師学術大会:学びを最大化し、楽しむための完全ガイド:まとめ

2025年10月に京都で開催される第58回日本薬剤師会学術大会は、薬局薬剤師にとって単なる情報収集の場ではありません。

最新の知見を学び、全国の仲間と交流し、自身のキャリアをデザインする貴重な機会です。

この記事で紹介した準備と楽しみ方を実践することで、今年の大会がこれまで以上に実り多く、充実したものになることを願っています。

ぜひ、この機会を最大限に活用し、薬剤師としての新たな一歩を踏み出してください!

コメント