- 薬剤師になってからの勉強法は?

- 勉強したいけれど時間が取れない。

- 学生時代の方が勉強していた気がする..

日々進歩する医療技術や新薬の登場、それに伴い変化する薬物治療のガイドライン――。

現場に立つほど、学生時代の知識だけでは対応しきれない場面に直面する薬剤師は多いのではないでしょうか。

この記事では、薬剤師として10年間働いた経験から得られた、現場で役立つ知識を身につける勉強法を紹介します。

この記事を読むことで、患者さんや医療スタッフからの相談・問い合わせなど、実践で役立つ知識の習得方法が分かります。

薬剤師になってからが本当の学びの始まりです。

ルーチン業務だけにとらわれず、仕事が楽しくなるような勉強方法を身につけてください。

薬剤師になってからこそ勉強が必要な理由

薬剤師になってからこそ勉強は必要です。その理由について、それぞれ詳しく解説します。

医療の進歩に対応するため

薬剤師になってからこそ勉強が必要な理由は、医療の進歩に対応するためです。

国内では、年間およそ80~100品目の新薬が承認されています。

これまでにない作用機序や特殊な使い方の新薬も登場しているため、情報収集は欠かせません。

各疾患のガイドラインも定期的に改訂されます。

日本循環器学会のガイドラインは3~5年ごとに改訂され、推奨される治療法・医薬品が変更されるケースもあります。

そのため、勉強不足のままだと、患者さんに誤った情報を提供してしまうリスクもあるのです。

医療の進歩はとても速く、医療者である限り、継続的な学習は生涯続ける必要があります。

薬剤師の専門性を維持するため

薬剤師の専門性を維持するためにも、常日頃から勉強することは欠かせません。

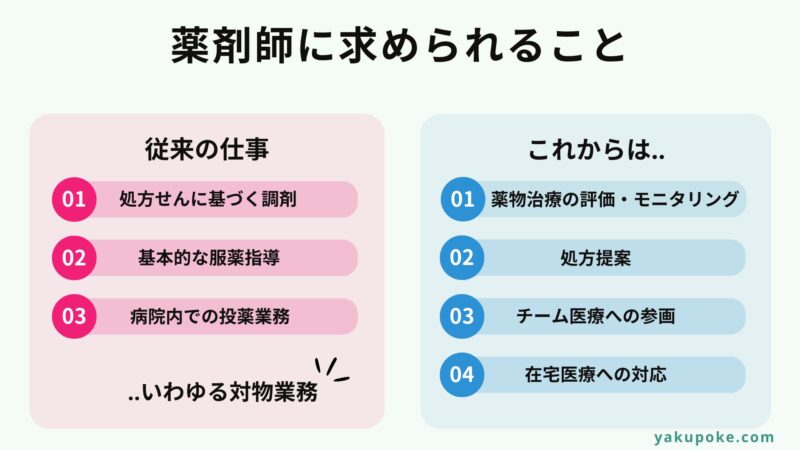

以下の図のように、医療現場で求められる薬剤師の役割は、過去と現在で大きく変化しています。

単純な調剤業務を行う時代は終わり、薬学的知識のフル活用が求められるようになりました。

薬剤師としての専門性を維持し、医療チームの中で信頼されるには、多職種とやり取りできる知識が欠かせません。

患者に質の高いサービスを提供するため

患者さんに質の高いサービスを提供するためにも、薬剤師は勉強し続けることが求められます。

患者さんの疾患や薬物療法は多様化・複雑化しています。

高齢化社会の進展により、ポリファーマシーの問題も深刻化。薬物相互作用や副作用のリスク管理はより重要になっています。

「Poly(多くの)」+「Pharmacy(調剤)」の造語。

一般的には、5~6種類以上の薬を併用している場合を指す。

単純にたくさんの薬を飲んでいることが悪いのではありません。

不必要・不適当な薬が処方されていることによる副作用の発生や、薬の飲み残し・飲み忘れなどの服薬過誤、医療費の増加などが問題視されています。

厚生労働省の調査によると、75歳以上の高齢者のおよそ4割がポリファーマシーです。適切な薬学的管理が注目されています。

薬剤師の基本的な勉強方法

薬剤師の基本的な勉強方法は以下の4つです。

参考書や書籍を活用する

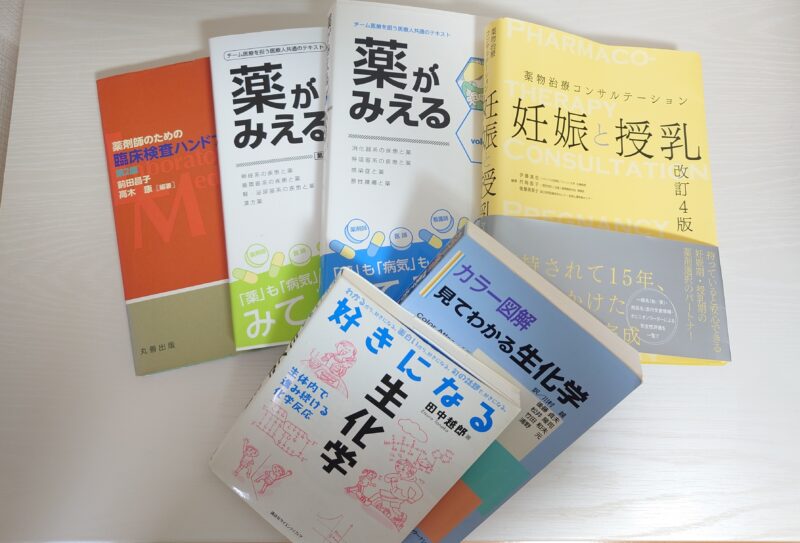

参考書や書籍の活用は、体系的な知識を身につけるために欠かせない学習です。

私も使っているおすすめの参考書籍はコチラです。

治療薬マニュアル

薬がみえるシリーズ

病気がみえるシリーズ

これらは、病院や薬局内にも置いてあるような書籍です。体系的に学びたい方は、ぜひ一度手にとって読んでみてください。

このほかにも、おすすめの書籍や参考書は数多くあります。

おすすめの本をまとめた記事もありますので、以下のリンク記事もあわせてご覧ください。

オンライン講座やウェブサイトを利用する

オンライン講座やウェブサイトを利用するのも学習方法のひとつです。

インターネットを活用した学習方法は、時間と場所の制約を受けずに学習できるメリットがあります。

これらのオンライン講座は、研修認定薬剤師に必要な単位取得もできるのでおすすめです。

オンライン学習の効果を高めるためには、無理のない範囲で継続的に取り組むスケジュールを立てるのがポイントです。

▶︎ あわせて読みたい

MPラーニングとは?メリット・デメリットと資格取得のポイントを解説

セミナーや勉強会に参加する

セミナーや勉強会に参加するのも大切です。

セミナーや勉強会のような対面で行う学習方法は、自己学習よりも効果的に学べ、新たな人脈を広めるチャンスでもあります。

セミナー・勉強会の種類

- 製薬会社主催の勉強会

新薬情報や疾患に関する基礎知識が学べる - 学術大会や職能団体の研修会

専門知識を最新のものにアップデートできる - 病院・薬局内の症例検討会

より実践的な薬物治療や医師の知見を共有できる

学術大会をより有意義なものにする方法を薬剤師ポンさんに解説してもらった記事もあります。以下のリンク記事もあわせてご覧ください。

» 薬局薬剤師のための日本薬剤師学術大会|薬剤師ポンさんが解説!

セミナーや勉強会開催の情報は、『日本薬剤師研修センター』『薬事日報』『日本薬剤師会』をご確認ください。

アプリを使って効率的に学ぶ

スマートフォンアプリを活用することで、隙間時間を有効活用した学習が可能になります。

通勤時間や休憩時などの隙間時間で学習を進めることができるのでおすすめです◎

薬剤師の専門的な勉強方法

薬剤師として、より専門的な知識を身につけるための勉強方法は以下の通りです。

診療ガイドラインを読む

診療ガイドラインを読むのはとても大切です。薬物治療の根拠であり、処方医の先生は必ず読んでいます。

診療ガイドラインの一例を以下にまとめました。

診療ガイドラインの一例

ガイドラインを読むときは、推奨グレードとエビデンスレベルに注目してください。

「強く推奨(Grade 1)」と「弱く推奨(Grade 2)」など、治療選択の根拠が分かります。

最新の医薬品情報を定期的にチェックする

最新の医薬品情報は定期的にチェックしましょう。

医薬品の情報は日々更新されています。安全性情報や効能追加、用法用量の変更など、重要な情報を見逃さないよう定期的なチェックが必要です。

国が発信する公的な情報源として、医薬品安全性情報は確認しておきたいところです。

医薬品安全性情報は、PMDAが提供しており、重篤な副作用情報や添付文書の改訂情報などが確認できます。

PMDAメディナビへ登録すると、安全性情報や承認情報を自動的に受け取れます。

エビデンスに基づく医療(EBM)の理解を深める

エビデンスに基づく医療(EBM)の理解を深めることは、現代医療の基本概念であり、薬剤師にとっても必須の考え方です。

Evidence-Based Medicine(根拠に基づく医療)のこと。

最新の科学的根拠(エビデンス)に基づき、最適な医療を提供するのが現代医療の考え方。

EBMの実践方法は以下の5ステップです。

疑問を明確にするのが最初のステップです。

どの患者に・どの治療が・何と比べて効果的か、はっきりさせる必要があります。

次に、論文や研究データから情報を収集し、その情報が信頼できるかどうか判断します。

その情報をもとに患者ごとに治療法を選択、その治療法の効果はどうだったか評価するのがEBMです。

これからの時代、EBMの考え方は医師だけでなく薬剤師も身につける必要があります。

論文を読む習慣をつける

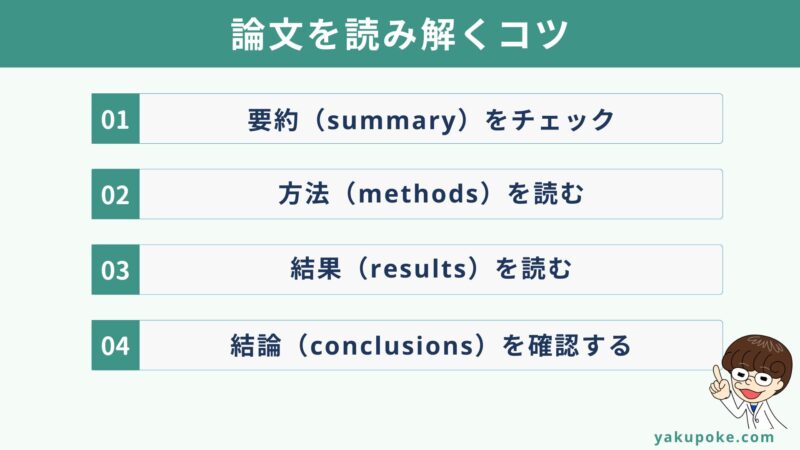

論文を読む習慣をつけると、最新の研究結果や臨床研究に関する知見をより深められます。

論文を読めるようになると、添付文書やインタビューフォームに記載されている情報が今まで以上に理解できるようになります。

論文を読むポイントを以下にまとめました。

特に、英語論文を読むのはハードルが高いので、summary(要約)を読むところから始めるのがおすすめです。

要約を読むと、どんな研究・研究結果に関する論文なのかが分かります。

日本語の論文を読んだり、『月刊薬事』や『月刊誌「薬局」』などの専門雑誌を読んだりするのもおすすめです。

薬剤師の実践的な勉強方法

薬剤師の実践的な勉強方法は以下の通りです。

実践的な学習は、最も効果的・効率的な方法です。実際の現場でのやり取りから学べることは、たくさんあります。

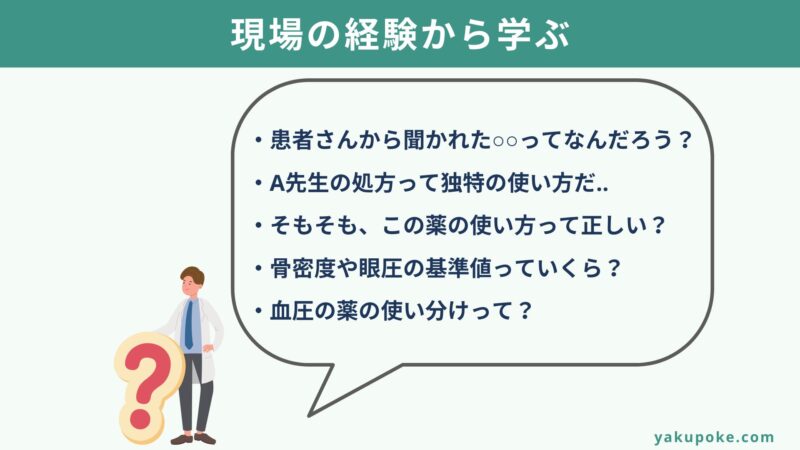

現場での経験から学ぶ

現場の経験から学ぶのが最も効果的な学習方法です。

患者さんから聞かれてパッと答えられなかったこと、先生の処方意図や処方変更の理由など、普段の仕事の中でも学びの機会は沢山あります。

大事なのは普段から色んなことに疑問を持ち、気になったことはすぐに調べる姿勢です。

日常の中に勉強のチャンスを見つけて解決するのを積み重ねると、ほかの薬剤師に差をつけることにも繋がります。

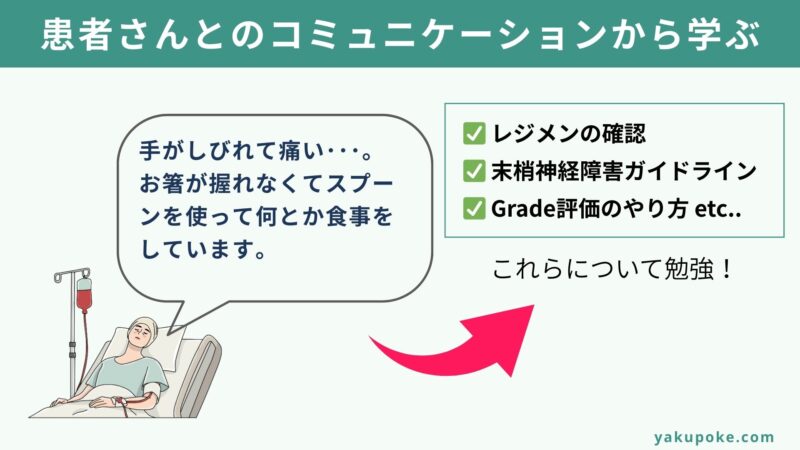

患者とのコミュニケーションを通じて学ぶ

患者さんとのコミュニケーションを通じて学ぶことは多く、上図のように、患者さんとのやり取りの中から勉強する機会が生まれることは多いです。

副作用・検査値の確認しても、評価基準を知らなければ正しい評価ができません。

繰り返しになりますが、患者さんの意見はとても貴重です。

何気ない出来事や会話の中から疑問に思えるようなアンテナを張る習慣を心掛けてください。

他職種との連携を深める

現代の医療は多職種連携が基本です。医師はもちろん、コメディカルとの連携を通じて多角的な視点から学びがあります。

特に、チーム医療のカンファレンスは学びの宝庫です。

先生に対して処方意図を直接聞いてみるのもよいでしょう。看護師さんからは、患者ケアに関する知見が得られます。

臨床検査技師や管理栄養士、PT・OT・STなどから各専門分野に関する知識を教えてもらうことも可能です。

病院に比べると薬局はカンファレンスに参加できる機会は少ないため、チャンスがあればぜひ参加するのをおすすめします。

フィードバックを受け入れる

客観的な評価やフィードバックを受けることで、自身の知識やスキルの改善点を把握できます。

フィードバックを受ける際は、成長のためのアドバイスとして素直に聞きましょう。

薬剤師が勉強のモチベーションを維持するコツ

これだけの量の勉強を続けようとすると、必要なのはモチベーションの維持です。気持ちを保ちやすくする方法について解説していきます。

勉強する明確な目標を設定する

継続的な学習には明確な目標設定が不可欠です。

効果的な目標設定の例

| 期間 | 目標区分 | 内容 |

|---|---|---|

| 短期目標(3ヶ月) | 資格取得・スキル習得 | 糖尿病療養指導士の資格を取得する |

| 中期目標(1年) | 認定・専門性向上 | 認定薬剤師の単位を取得する |

| 長期目標(5年) | キャリア形成・社会貢献 | 専門薬剤師として地域医療に貢献する |

小さな達成感を積み重ねる

大きな目標だけでなく、日々の小さな達成感を積み重ねることで、継続的な学習習慣を築けます。

小さな達成感を生む工夫

- 学習時間の記録と可視化

- 新しく覚えた薬剤数のカウント

- 服薬指導でうまく説明できた症例の記録

- 疑義照会で貢献できた事例の蓄積

勉強仲間やコミュニティをつくる

同じ志を持つ仲間と学習することで、モチベーションの維持と知識の深化の両方が期待できます。

学習コミュニティの形成方法

- 職場内での勉強会やケースカンファレンス

- 地域薬剤師会の研修会への参加

- SNSでの学習グループ参加

- オンライン勉強会の主催や参加

学生の頃の友人や職場の同期とともに勉強するのが一番近いコミュニティですね◎

リフレッシュの時間を大切にする

継続的な学習には適度な休息も必要です。バーンアウトを避け、長期的に学習を継続するためには、リフレッシュの時間を確保することが重要です。

効果的なリフレッシュ方法

- 運動やスポーツでの気分転換

- 趣味や娯楽での息抜き

- 十分な睡眠時間の確保

- 家族や友人との時間

まとめ

薬剤師にとって継続的に勉強することは、単なる自己啓発ではなく、患者さんの健康と安全を守るための職業的責務といえます。

医療の急速な進歩や薬剤師に求められる役割の拡大、患者さんのニーズに応えるには、学生時代の勉強だけでは不十分です。

薬剤師の基本的な勉強方法は、

- 参考書・書籍の活用

- オンライン講座の利用

- セミナーや勉強会の参加

- スマホアプリの活用

があげられますが、患者さんや医師・看護師などとの実際のやり取りから学べることはたくさんあります。

日ごろからアンテナを張る習慣を身につけ、すぐに調べるクセをつけておくと、モチベーションを下げず意欲的に勉強が行えます。

患者さんの「ありがとう」の一言が、励みとなり、さらなる成長のモチベーションにつながります。

現代の薬剤師には、薬物療法のプロとして高度な知見とコミュニケーション能力が求められます。

忙しい業務の中でも、今回ご紹介した勉強方法を参考に、自分に合ったスタイルで継続的な学び続けましょう。

学習継続のための最終チェックリスト

- 自分に適した学習方法を見つけた

- 明確な目標と学習計画を立てた

- コミュニティとのつながりを作った

- 無理のないスケジュールを組んだ

- 定期的な振り返りと評価の機会を設けた

▶︎ あわせて読みたい

“本当に頼れる”転職エージェントおすすめ5社|4回の転職経験をもとに厳選!

コメント